高次脳機能障害のリハビリを出来る人とできない人|最初の一歩は散歩から

「高次脳機能障害が酷い時は認知リハビリを受けさせてもらえないのですか?」

交通事故による高次脳機能障害のQ&Aコーナーに、このような質問がありました。↓

このページに記載されている回答は、どれも「そうそう。その通り!」って感じるものばかり。ここに書いてある回答は身をもって経験しました。

障害を持ってしまったら何とかして克服して元に戻りたい!って思いますよね。私もそうでした。去年はリハビリを受けたくて仕方がありませんでしたから。回復のゴールデンタイムなんて言葉がさらに焦らせるんですよね。

でも今思うと、焦る気持ちはわかるけど、「まだやらないほうがいいじゃないのかなあ?」というケースもありそうです。色々と自分で体験して、施設で他の人を見てきた結果からの感想なんですけどね…。

一体どんな経験をしてきたのか、このサイトの回答に合わせて私自身の体験を書いてみたいと思います。

注意障害があるとリハビリって難しい?

このサイトの記事では注意力がリハビリを受けられるかどうかの一つのカギになっているようです。

私も注意障害があります。注意障害というと

- 注意力が落ちる

- だから危ない

というイメージがあると思います。実は注意障害ってこれだけではありません。もう一パターンあるんですよ。

- 注意しすぎる

- だから危ない

前者はわかると思います。注意力散漫とか言いますよね。運転に例えて表現すれば、運転中にあちこち気を取られて集中できない、わき見運転のイメージですかね。危ないですね。

後者は「注意しすぎるから危ない」になります。もうちょっと掘り下げて表現すると「一点に集中しすぎて周囲に気を配れなくなるから危ない。」とも表せます。過集中と言います。私の注意障害はこちらです。

運転って注意力がとても大切です。一番大切かも。で、この注意力って一点に集中してはダメなんですよね。周囲にも注意を配らなければなりません。それでいて1点集中も必要です。

例えば前方を自転車が走っているとします。いつ右側に飛び出してくるかわかりません。恐ろしいです。だからと言って自転車ばかりに集中してはダメですよね。右折しようとする対向車。後ろから接近してくる車。信号、横断しようとする歩行者…などなど沢山の注意ポイントがあちこち

に存在しています。

車の運転は注意力が本当に大切。でも一点集中ではダメ。程よく注意を分配できる能力も必要なのです。

私の注意力がダメダメだったころの体験

私は記憶障害の他に注意障害とも診断を受けました。ある条件が成立した時に障害が出始めることが分かっています。

例えばこのような時に注意力低下の症状が出ました。

心理検査を受けている最中に廊下で人が騒ぐ声がしたとたんにパフォーマンスが落ちた。

大学病院を退院して3~4か月後ぐらいに受けた心理検査中の出来事です。

たしか「何かを覚えて、再生する」という記憶に関する心理検査をしていた時だと思います。

検査中に廊下から騒ぎ声が聞こえてきたんですよね。その瞬間覚えていたものが全部消えてなくなりました。

すっごいイライラしていたと思います。悔しかったですね。内心では「ふざけんなこの野郎ども」と穏やかではありませんでした。

例えば、数桁の数字を口頭で伝えられるとします。「549654034」という数字を言われたら下4桁の数字を暗唱しなければなりません「4034」と。どうでしょうか?簡単でしょうか?

桁数が決まっていたら簡単ですね。前半部分はスルーして下4桁の数字だけを覚えればよいだけだから。では桁数が決まっていなかったらどうでしょう?全桁の数字を覚えなければなりません。かなり難易度が高くなります。

こんな感じで記憶障害者が全身全霊をかけて記憶力検査をしているときに、検査室の隣で「わいわいガヤガヤ」。

運もあると思いますが、運転も何が起きるかわからないから、そういうもんなんですよね…。

運転試験中に経路を忘れてしまいパフォーマンスが低下した。

6か月前の路上での運転再開試験のときです。記憶障害のある私は見事にコースを忘れてしまいました。

運転中に「あ、コース忘れちゃった!」っと気が付いた瞬間、周辺を目視確認する手順が抜けてしまいました。運転後の反省会でそのように指摘されましたね。

とっさの事です。もしかすると普通の人にでもあり得ることかもしれません。急なトラブルで慌てちゃって手順が抜けてしまうって。

でも運転で手順が抜けるのはまずいです。しかも障碍者が本当に運転できるかどうかという、厳しい試験を受けている最中ですから。そこで手順が抜けてしまうのはダメダメでしょう。

忘れたら地図を読み返すなり、人に聞くなりしてリカバリをすればよいですけどね。幸いにも冷静な立て直しはできましたけれど…。

ここでは記憶力の低下が注意力の低下を招いたという形になりました。

良い所もありました。私は感情を乱すことなく淡々と問題をこなせるのが長所のようです。元々そういう性格でしたが、一時期は感情失禁で出来なくなっていました。それが収まったのは本当にありがたいです。

障害が酷いと「なんでコースを忘れてしまうんだ!」って怒りの感情失禁が現れる人だっているかもしれません。これでは危険です。障害が酷かったころの私なんですけどね…。

注意障害が酷いとリハビリは受けられないのはなぜか考えてみた

今までの経験と心理検査の結果から、私の注意障害は「集中しすぎてしまう」タイプだと解っています。

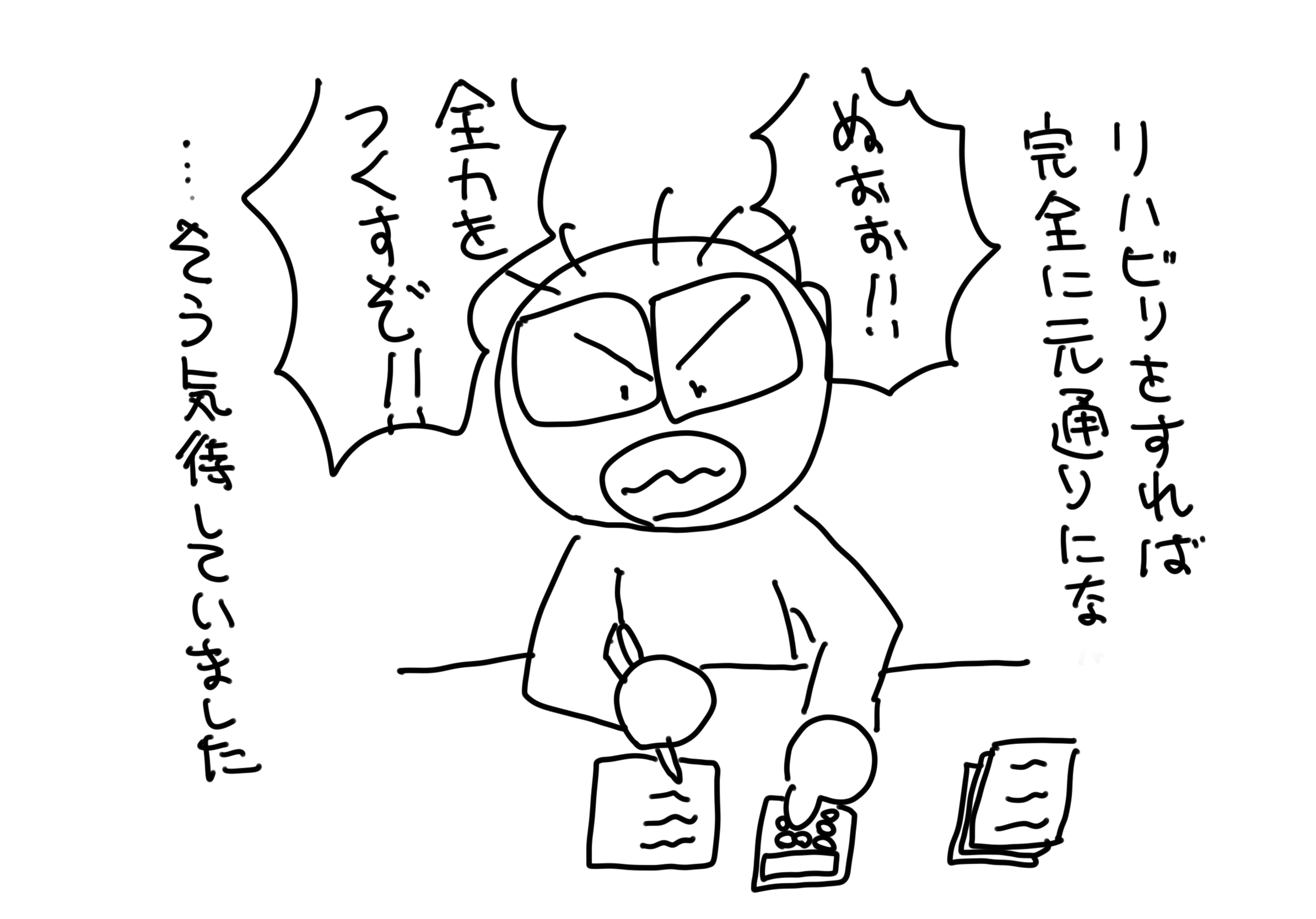

以前の私はこんな感じでした

- リハビリをするぞ!

- 全力でするぞ!

- 倒れるまで頑張るぞ!

極端です。やる気満々すぎで暴走しています。やれと言われなくても際限なくリハビリに集中しすぎてしまう。放置ちでもされようものなら集中しすぎて倒れてしまうでしょう。

この危険な状態は障害を持ってから半年ぐらいは続いたかな?でも、時間がたつにつれて

- ここまでにしよう!

- やりすぎるとかえってマイナスだ!

このように心に余裕ができ始めたんですよね。ようやく障害が落ち着いてきたのかなぁ?って思います。

休憩がいかに大事か。と、説明されたときに「なるほど!休憩も大事だ!休むぞ!」と納得して、実際に本当に休めれば大丈夫なんですよね。

私は極端でしたが、こういうタイプの人はリハビリを受けられるのだと思います。言われたことを「なるほど!納得だ!」と素直に聞けましたし。

逆に…

- 「ぜんぜんやる気が出ない~。やってみたけれどすぐに気が散るよう。光がまぶしいよう。部屋が暑いよう~」とか

- 「なんでこんなリハビリをしなければならないんだ!俺には必要ない!」とか

- 「情けない…みんな元気に働いているのに…自分だけが…シクシク」とか

このような状態だとリハビリをするのは難しいのだろうな。と思います。理由は…わかりすぎますよね。とてもリハビリを出来るような状態ではないのが。

心と体が落ち着いていない状態では、リハビリは難しいのだろうなと思います。っていうか認知力のリハビリが難しい…んですよね。

リハビリの第一歩はお散歩から

私のリハビリの最初の一歩は「お散歩」だったのかなぁなんて思います。

退院して以来、毎日お散歩をしています。自宅からイオンに買い物に行くときも歩いていきます。運転をする時もありますが、なるべく歩くようにしています。

お散歩をして高次脳機能を支える体づくりをする。そうして心と体に耐久力を付ける。そして少しずつ何かにチャレンジして自信をつける。

自信が付けば取り乱すことも無くなってきます。感情失禁で悲しくなったり怒り続けたりすることも減るのではないでしょうか?

心が落ち着いたら注意力が復活してきます。注意は集中と分散がポイントですね!

注意のコントロールができるようになったら、いよいよ高次脳の本格的なリハビリに打ち込めるのではないのかな?なんて思います。

「まずはお散歩から!」ですね。