高次脳機能障害は日常生活がリハビリと言われた真意を当事者として考えてみた

「高次脳は日常生活がリハビリですから」

このセリフはどこで言われたのかなぁ?たぶん千葉リハかな?大学病院では「この病院でのリハビリは簡易的なものです」ってしか聞いていなかったと思う。確かに簡易的でしたし。

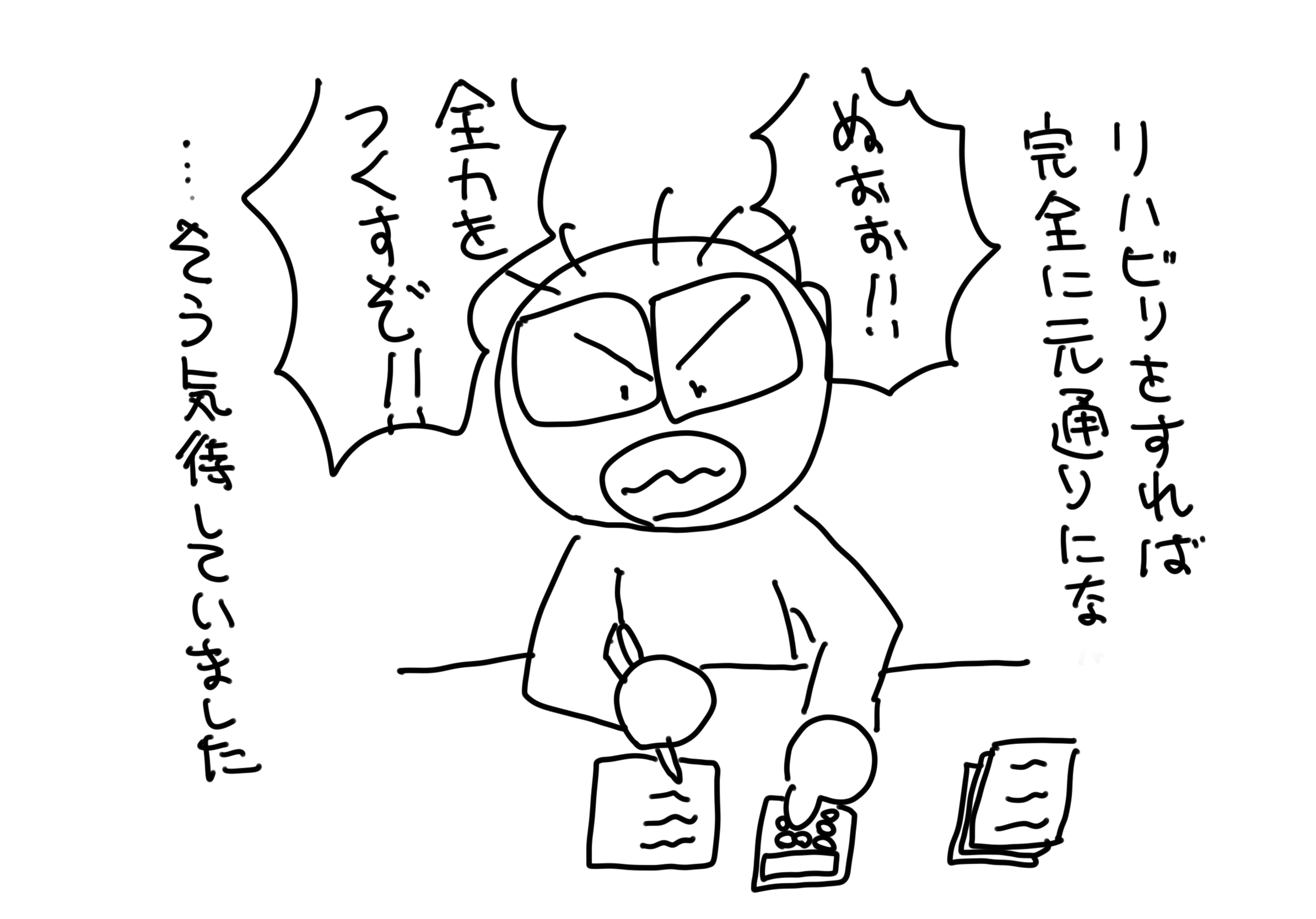

この「日常生活がリハビリ」って聞いたときはがっかりしたものです。なぜなら「リハビリをすれば脳機能が完全に元に戻る」という希望を持っていたからなんですよね。

それが「日常生活」なんてごくごくありふれたものを提示されたわけですよ。「それって結局治らないってことなのか?」と、見捨てられた気分になりました。

あれから1年7か月たちました。

当時言われた「日常生活がリハビリ」の意味。今振り返るとこう感じています。

用意されたリハビリの役割とは

高次脳機能障害のリハビリ。今の考えを一言にまとめるとこうなりました。

「自分に発生する責任の乗り越え方を、障害というハンデを背負ったまま経験していく。」

なにやら大層な一文になってしまいましたが、これが高次脳機能障害のリハビリなんじゃないかなぁ?なんて考えています。

簡単に言うと「高次脳のハンデを言い訳にしないで責任を果たせるようになろう」でしょうか。

考えすぎかなぁ…?なぜこんな結論に至ったのか。大きく二つの経験を書いてみたいと思います。

入院中の生活はリハビリにはつながらない

入院中の話です。

当たり前ですけれど、大学病院に入院中の作業療法はリハビリにはなりませんでした。

心理検査と作業療法を二つ。毎日受けていましたが「自分のダメさ加減を知る」だけの結果に終わりました。

易疲労ですぐにぐったりしてしまうし。しんどいだけで何もいい事は無かったです。

入院生活は外部からの刺激もなく完全に安全な状況を保たれています。

ナースステーションはすぐ目の前。

何かあったらコールボタン。心拍センサーも繋がっているし、外出チェック用のセンサーマットも床に敷いてあります。もう至れり尽くせり。

ひたすら治療に専念するだけでいい。お客さんから電話がかかってくることもなく仕事もしない。ただただ飯を食って寝る。そして検査検査検査…。

本当に刺激のない空間での一か月間でした。

毎日ステロイドパルスとMRI撮影で1日をガッツリ使うような状態でしたから、リハビリどころではないですよね。

心理検査中はいつもグッタリしていました。今思えばずいぶん無理させてくれたなぁ…って感じます。

一生寝たきりになるかどうかの状態でしたし。脳内の傷が広まらないように抑えるのが最重要課題でした。

リハビリセンターのリハビリは現状把握

退院後の話です。

「作業療法は現状把握のため」って言われたのは、たしか千葉リハからだったでしょうか。

私的には「リハビリ=治すもの」という認識と希望があったので、それはもうがっかりしたものです。

「なんだよ現状把握って…そんなの必要ないよ」って考えていました。

でも、受けるべきものは完璧に受けたいです。回復のためのヒントがあるかもしれませんし、本当に回復につながるかもしれません。とにかく真面目に参加しました。

私が受けたのは、グループリハビリと作業療法の2種類。月に2回だったかな?通いで行きました。最初はまともに千葉リハにたどり着けずに苦労しました。遂行機能障害ですね。

で、グループリハではみんなで課題にチャレンジして発表しあうというものを毎回行いました。色々な考えがあるんだぁと同時に、「あれ?」という違和感を感じたりもしました。

その「あれ?」とは他の参加者が持つ障害ゆえの動作です。

「人の障害を見て自分の障害を察する。」これがグループリハビリの目的だと思います。

これは大変参考になりました。人の振り見て我が振り直せです。

千葉リハでは同時に作業療法を行いまいした。他の人を観察するグループリハビリと違いこちらの方がリハビリぽかったです。結構しんどい内容でした。しんどいと「効果がありそう~」って感じが湧きます。

確かに効果はありそうな気がしました。すっごく疲れるし。でも頻度が少ないんですよ。「これ、毎日みっちりやらないとダメなんじゃないの?」って思っていました。確か月に2回だったかな???少なすぎでしょう。後の28日はどうするの?って不安でいっぱいです。

そして思うのです。

「だから千葉リハでのリハビリは現状把握っていうのか。」って。確かにそうでした。千葉リハでの作業療法とグループリハビリは現状把握でした。

でも気づきは得られました。たぶんこの気づきってすごく大事なものだと思います。気づきは「自分の障害の状況への気づき」です。自覚ってとても大事ですから。

障害は自覚が克服への第一歩だと思います。

高次脳の本当のリハビリは日常生活

入院中は出来ないことがあっても自分に責任は無いと思います。出来ないから出来るようにするために入院・治療しているわけですし。余計なことをすれば身体拘束だってされます。

でも退院後はすべてを自分でこなさなければなりません。

それは自分の責任で行動するということです。行動には責任が伴います。もう看護師さんはいません。変なことをしても身体拘束されません。その代わり自分自身で責任を果たさなければなりません。

責任を果たすためには、多少の無理が必要になるときだってあります。

ところが、障害があると無理が利かないんですよね。

責任を果たすための行動をとろうとすると、いきなり壁にぶち当たるんですよ。そして乗り切れないんです。どんなに苦労しても、どんなに努力しても報われないんです。

酷いですよねぇ…。行動には責任が伴うのに責任を果たせないんですよ。果たしたくても。なぜかって?それが障害なんですよ。これ、実際に自分が障碍者になって壁にぶち当たってのたうち回らないと解らないんじゃ…。

私はのたうち回りながらこう考えました。

「なぜ自分ばかりが酷い目に合うのか!」

と。もうね自暴自棄状態です。それでなくても障害で抑制が利かなくなっているんですよ。それなのに、この壁でしょう。どうなると思います?

- それでも壁を乗り越えようと挑戦するのか

- 壁を乗り越えるのをあきらめるのか

- 出来なくなった自分を責めるのか

- 他の人や状況のせいにして他を責めるのか

今まで生きてきたなかでの経験や性格。そして障害の状況で選択が分かれるのだと思います。

ちなみに私は「乗り越えようとして、出来ないから自分を責めて、原因を作った他者を責めました。」

この状況。本当にまずいと思いますよ。自分を責めるし周囲も責めるのです。でも遂行機能障害もあるから目的を果たせないんですよね。イライラもマックスです。怒り爆発です。するとますます出来なくなります。疲労もガンガンたまります。

っていうか、易疲労が酷い時期だったのですごく疲れやすいんですよ。疲れるとますます能力が落ちるんです。でも責任の鎖にがんじがらめにされているので、自分が止められないんです。抑制が効かないから。

破滅にまっしぐらです。

高次脳になっても焦らずじっくり回復に努めよ

暴走状態になっている私にかけられた言葉があります。「あせるな」です。最初は「???」でした。焦るって何を焦るんだ?何も焦っていないぞ。って思っていました。

焦らない状態ってなんだろう?ずーっと考えていました。

今は「焦るな」の意味はこういうことなんだろうと思っています。

「壁が現れた時に、自分自身で、もしくは人の手を借りて粛々と乗り越えられるようになるまでは、行動せずに、力を蓄えよ。」

そのためには

「失敗しても耐えられる力を育てよ。」

↑この二つの言葉の意味。とても大切だと思います。特に今まさに障害者になりたてで、パニックになっている人に捧げたいですね。

この二つをまとめて要約すると「焦るな」となります。

障害者になりたてで心の準備が出来ていない状態の中。行動して壁にぶつかると「なぜ自分ばかりが」と考えてしまいます。その考えは自分と周囲にものすごい負担となります。状況が悪化します。

だから、自力で壁を乗り越えられるようになるまでは行動せず力を蓄える。今の自分に合わない行動をしてはならない。

日常生活の中で焦らない心を育てる。この心を土台に知恵と知識を絞って責任を果たせるレベルにもっていく。これが日常生活が本当のリハビリの真意の一つなのかもしれません。